- 注文住宅の間取り(リビング)で後悔したくない

- 住み心地の良い快適なリビングをつくりたい

- 新築のリビングを計画する上で注意すべきポイントを教えて欲しい

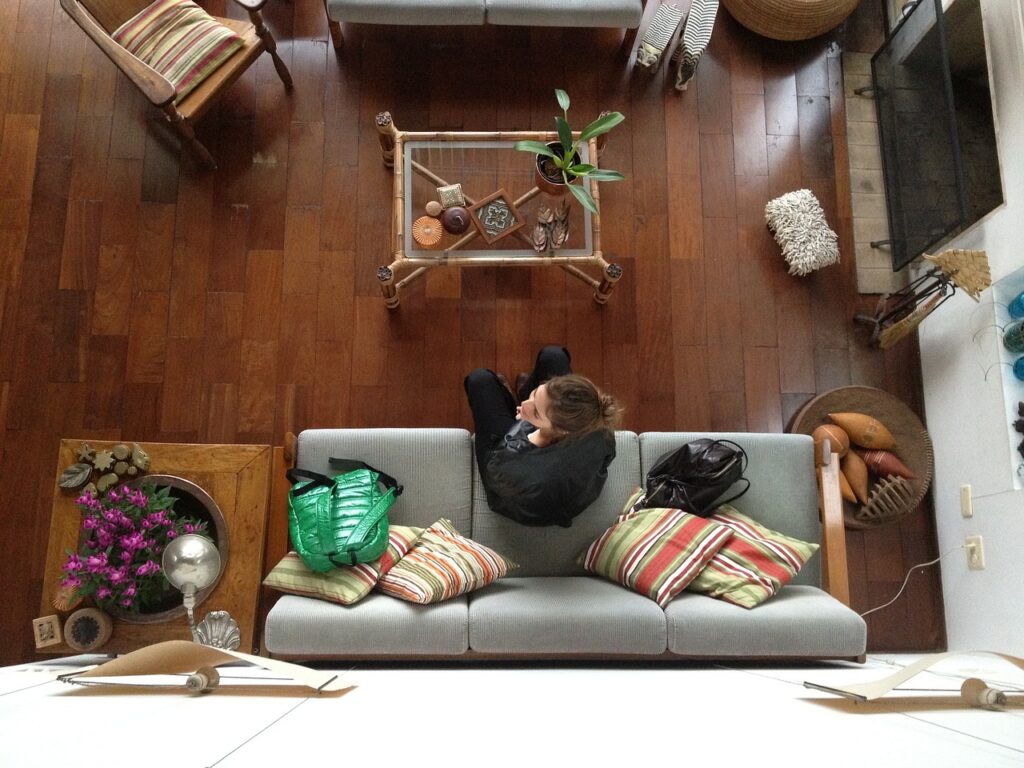

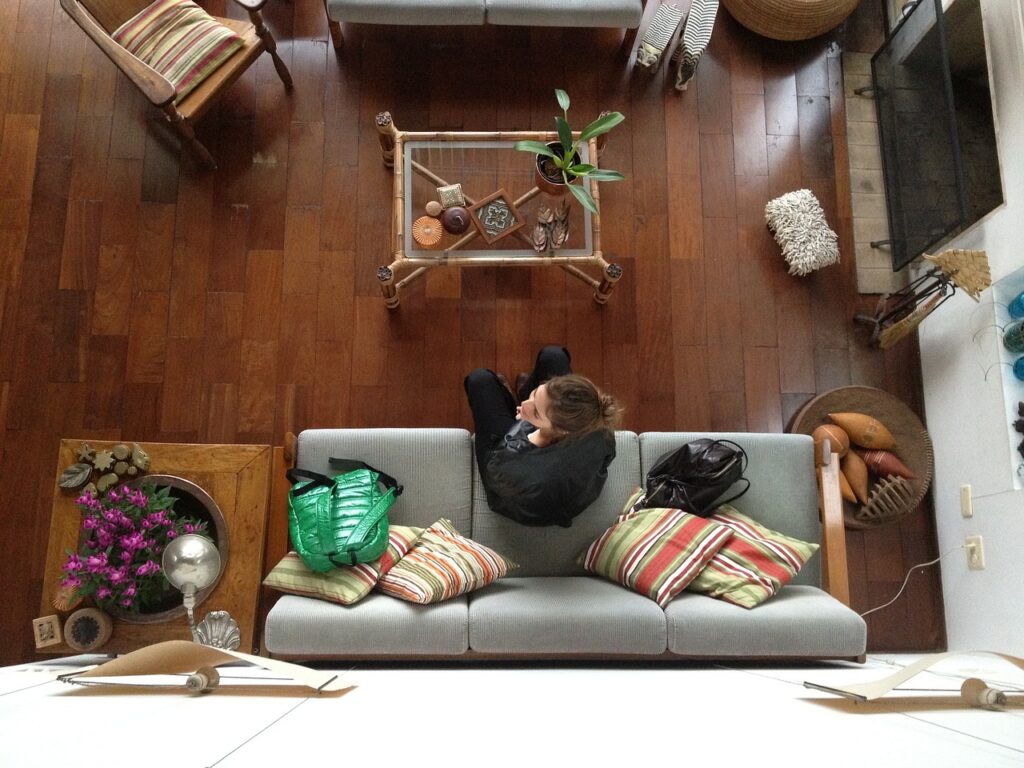

リビングは家族が最も長い時間を共有する場所。

家族のみでなく、来客をもてなす空間でもあるので、使い勝手だけでなく見た目にもこだわりたい空間です。

この記事では、わが家が建築時に参考にしたリビングに関するみんなの後悔ポイントとわが家の後悔ポイントについて、「間取り編」と「その他設備編」に分けて解説します。

他の人の後悔したことを避けることで、満足度の高いリビングにすることができるので、是非参考にしてみてください

リビングに関する後悔ポイント24選

リビングの後悔ポイント【間取り編】

リビングが狭すぎた

間取りの希望として1番にあげられることが多い「広いリビング」

間取りを決める際にはこれぐらいの広さがあれば十分だろうと思っていても、住んでみるとリビングが狭いと後悔する人が後を断ちません。

狭いと感じる理由は使用する家具のことを考慮していなかったことや、広さをイメージや図面上で考えていて、体感していないことが大きな理由としてあげられます。

オススメの検討方法

- 家具込みで間取りのシミュレーションを行う

- 広さが同等程度の住宅展示場や完成見学会に行く

\ 完成見学会の案内情報GET/

敷地の広さや間取りの関係で、どうしてもリビングに広いスペースを確保できない場合は、工夫次第でリビングを広く見せる方法があります。

- 天井を高くする

- 家具の高さを低くする

- 壁や仕切りを減らす

- 鏡を置く

- フローリングの色を明るい色にする

- 巾木の色をフローリングの色に揃える

- 壁紙の色を明るい色にする

サク

サクわが家ではリビングの天井を高くして、梁を見せる構造にしましたが、広く感じるのでオススメです。

リビングが広すぎた

広いリビングに憧れて、可能な限りリビングを広くしてしまうと、中には広すぎたと後悔する方もいます。

広いリビングのデメリット

- 冷暖房が効くまでに時間がかかる

- エアコンのサイズが大きくなり、コストがかかる

- 掃除が大変

- 光熱費がかかる

- 物を取りに行く手間がかかる

- 他の間取りが狭くなる

最適なリビングの広さは、家族構成や生活スタイルによって異なります。

SUUMOの記事(快適なリビングの広さは何畳?リビングの広さを決めるポイント)の中では「20畳程度あれば、十分ゆとりのある広さ」と紹介されています。

わが家の場合ちょうど、LDKが約20畳(収納部分含めない)ですが、いまのところ広すぎや狭いと感じたことはありません。

収納が足りなかった

実際に住んでみると物が多く、「収納が足りなかった」という、後悔は非常に多いです。

収納が足りなくなる原因

- そもそも必要な収納が足りていなかった

- 物が増えて収納が足りなくなった

- 家族が増えて収納が足りなくなった

わが家の場合、収納量は足りているのですが、1階に衣類の収納スペースがもっとあれば便利だったと感じています。

収納に必要な広さついては、収納率で算出する方法と持ち物から算出する方法があり、持ち物から算出する方法がオススメです。

【参考】収納率から収納に必要な面積を算出する方法

収納率=収納面積 ÷ 総床面積 × 100

※戸建ての場合、収納率は10%~15%が一般的といわれています。

わが家のリビング例:約5.5畳 ÷ 28畳 × 100=19.6%

【オススメ】持ち物から必要な収納を算出する方法

小さなものはまとめても可

リスト化された持ち物を全て間取り図に書き込む

収納が足りていればOK

持ち物をどこに、どのように収納するのか、具体的に決めておくことで、より正確に収納に必要な面積を算出することができ、収納不足になることを防ぐことができます。

オリジナル収納をつくりたい方向け

リビング階段にしなければよかった

リビング階段には「家族の帰宅状況が把握しやすい」「見た目がオシャレ」「広いリビングを演出できる」などといったメリットがあります。

しかし、リビング階段にはデメリットも多くあり、採用して後悔してしまう人がいます。

リビング階段のデメリット

- 1階の音が2階に響く

- 1階のニオイが2階まで広がる

- 冷暖房が効きづらい

- 子どもの友達にリビングが見られる

特に気密性能の高くない家では、冷暖房の効きに大きく影響するので、注意が必要です。

わが家は高気密・高断熱規格の住宅ではないので採用しませんでした。

知り合いでリビング階段を採用した家があれば、見学させてもらい感想を聞くなどして採用は慎重に検討するようにしましょう。

天井が低かった

天井が低いと圧迫感があり、部屋が狭く感じる原因に。

同じ床面積でも天井の高さを高くすることで、空間を広く感じさせることができます。

特に開放的な空間にしたいリビングでは「天井の高さを高くしておけば良かった」と後悔する可能性があります。

わが家の場合はLDKの中で、空間によって高さを変えました。

天井の高さ

リビング>ダイニング>キッチン

キッチンを下げ天井にすることで、リビング側との高さの差を大きくし、よりリビング側で開放感を感じられるようにしています。

吹き抜けにしなければよかった

リビングの吹き抜けには「広いリビングを演出できる」「見た目がオシャレ」「明るいリビングにできる」といったメリットがあります。

しかし、リビングの吹き抜けには下記のようなデメリットがあり、後悔してしまう人がいます。

リビングを吹き抜けにするデメリット

- 1階の音が2階に響く

- 1階のニオイが2階まで広がる

- 冷暖房が効きづらい

- 2階が狭くなる

- 高いところが掃除できない

リビング階段と同様に気密性能や断熱性能の高くない住宅の場合、冷暖房の効きが悪くなり、電気代が高くなってしまうので、注意が必要です。

わが家では冷暖房の効きが悪くなるのが心配で、採用しませんでした。

知り合いでリビングの吹き抜けを採用した家があれば、見学させてもらい感想を聞くなどして採用は慎重に検討するようにしましょう。

畳スペースはいらなかった

フローリングの冷たく固い床と違い、柔らかく暖かみがあることで、様々な用途に活用できる「畳スペース」

どのように使用するのか具体的に決めずにつくってしまうと、うまく活用出来ずに後悔してしまうことも。

わが家の場合は活用出来ているので、つくって満足しています。

畳スペースの活用例

- 子どもが遊ぶ

- ベビーベッドを置く

- 洗濯物を畳む

- 昼寝

- 来客の宿泊

- 大人数の時の食事

畳スペースは、何のために使うのかを確認し、必要と思えるなら採用を検討するようにしましょう。

小上がりはいらなかった

一般的に畳スペースに高さをつけることで、つくる「小上がり」

「段差部分を収納にして収納量を増やすことができる」「腰掛けて座ることができる」などのメリットがありますが、下記のようなデメリットがあります。

小上がりをつくるデメリット

- 小上がりの上はお掃除ロボットが掃除できない

- 小上がりの上は天井が近く圧迫感がある

- 段差に足をぶつける

わが家の場合は、お掃除ロボットに全面掃除して欲しかったので、採用しませんでした。

小上がりは敷地の広さの問題などで、充分な収納量が確保できない場合に、採用を検討してみると良いでしょう。

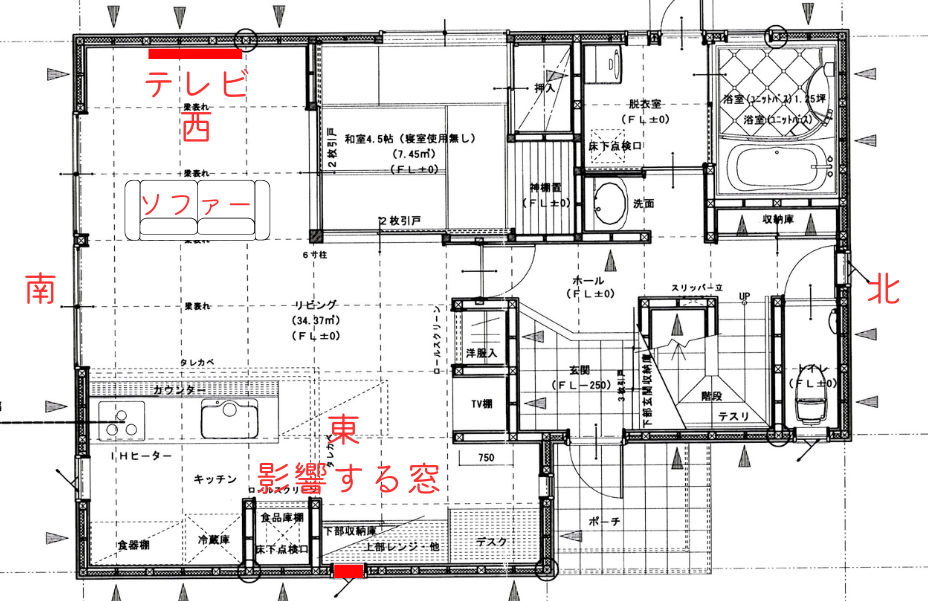

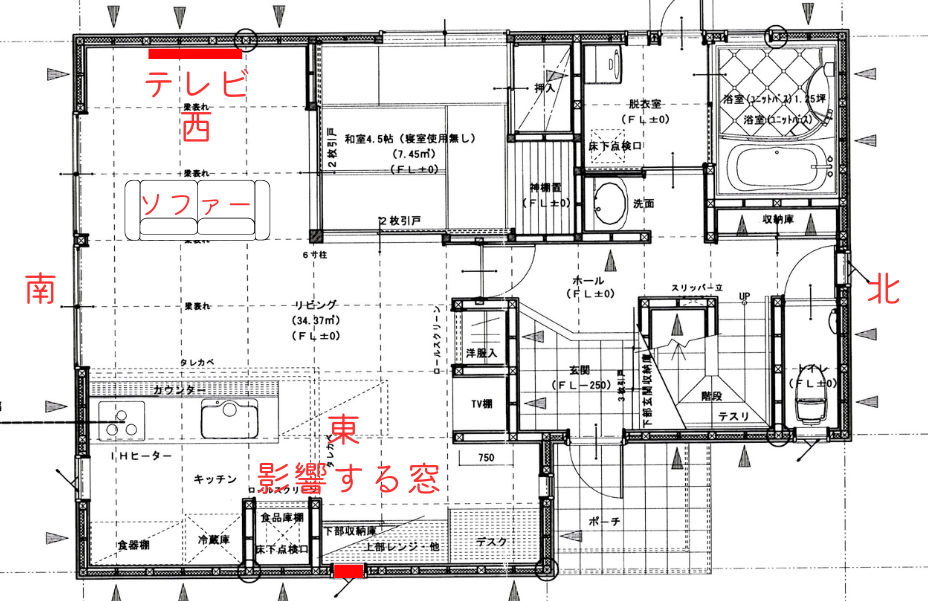

置きたい家具が置けなかった

間取り検討時に家具のサイズや配置を決めていないと、家具を搬入する際に置きたい家具が置けない状況になってしまうことも。

特に大型家具は先に決めておくのがオススメです。

先に決めておきたい家具

- ダイニングテーブル

- ソファー

- テレビ台

- キャビネット

- デスク

わが家の場合は大型家具のサイズも含めて、間取りのシミュレーションを行うことで、家具で後悔することはありませんでした。

家具で後悔しないためには、間取りのシミュレーション時に家具のサイズや配置を含めて行うようにしましょう。

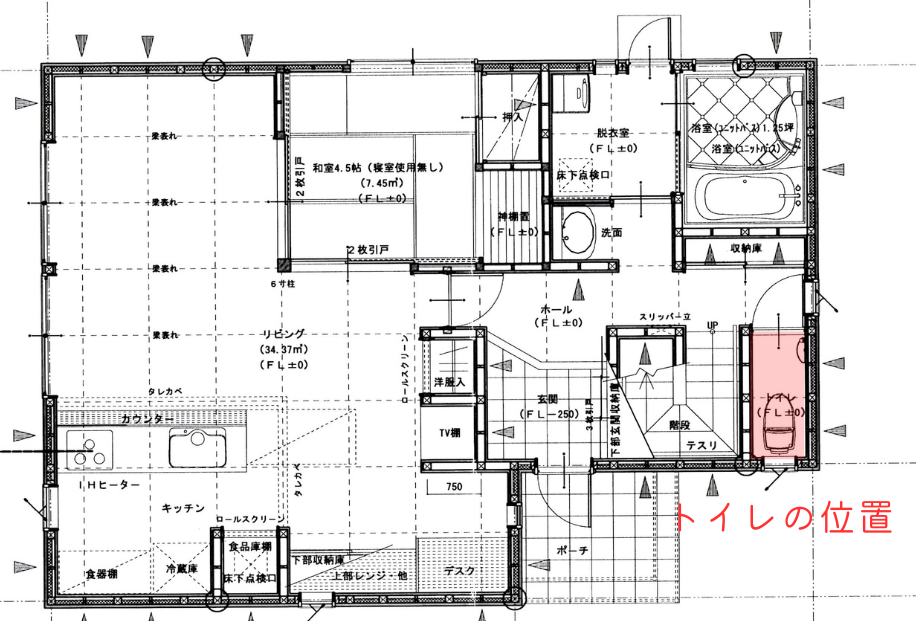

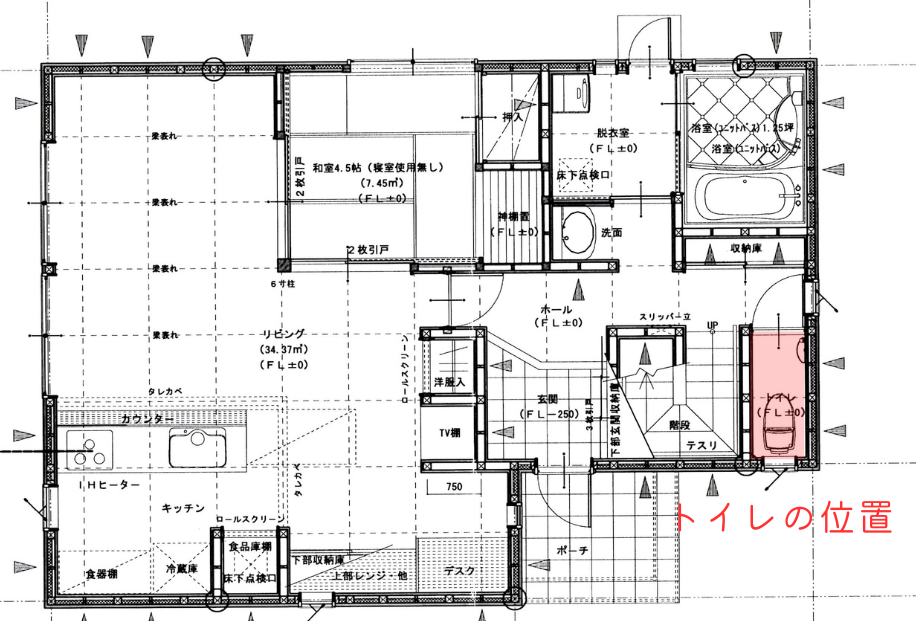

トイレの音が聞こえて不快

リビングとトイレが隣り合った間取りの場合、トイレの音やニオイで、リビングにいる人に不快な思いをさせてしまいます。

トイレを使用する側としても、気を遣ってしまい、使いづらいトイレになってしまうので、トイレは部屋から独立した位置に配置することがオススメです。

わが家の場合トイレは、リビングから3畳ほど離れた位置に配置しました。

リビングとトイレが隣接していなくても、トイレが遠いと感じることなく使用できています。

トイレはリビングや寝室などから独立した位置に配置するのがオススメです。

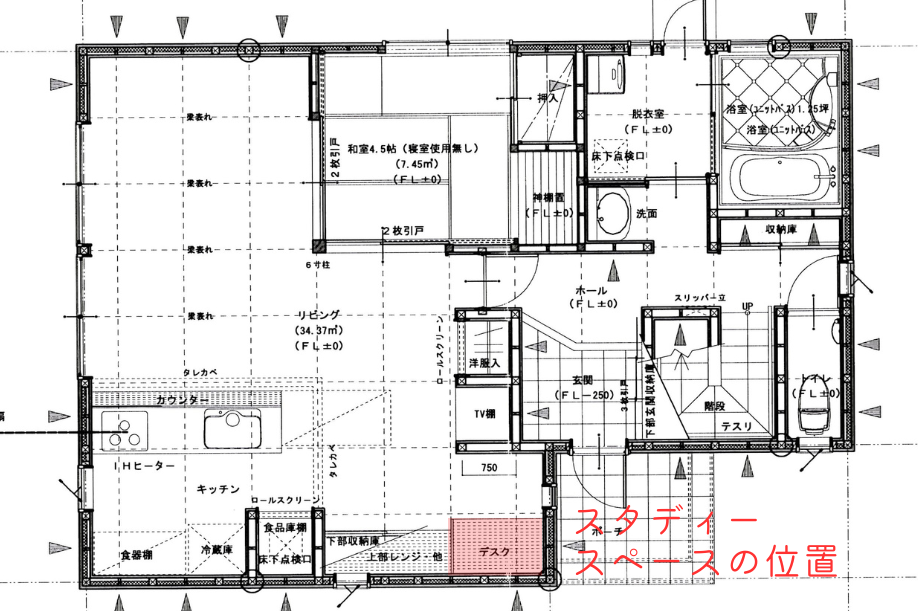

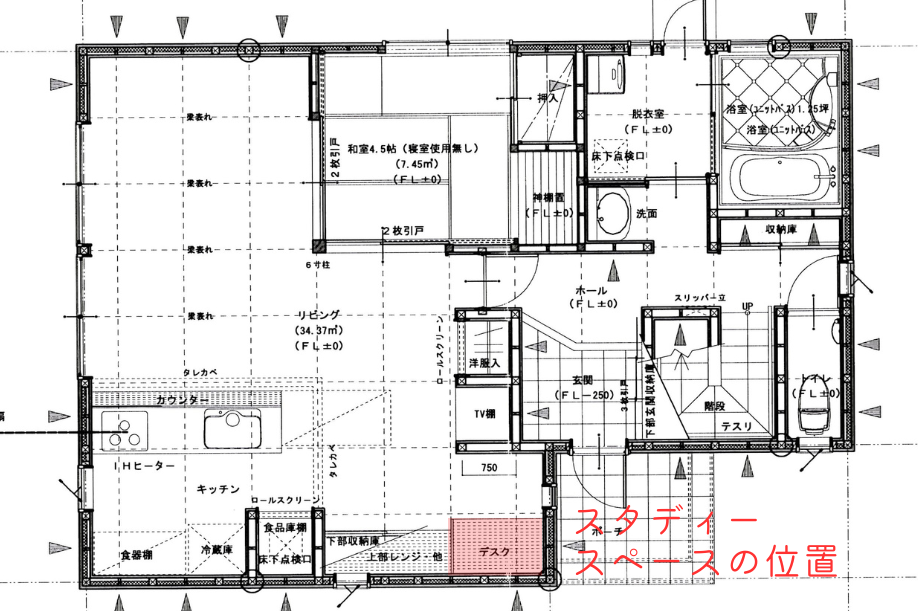

スタディ(勉強)スペースはいらなかった

子どもがリビングで学習することで、学力が向上するなどとメディアで取り上げられて以降、リビングにスタディスペースをつくる方が増えています。

スタディスペースには、子どもが「分からないことをすぐに聞くことができる」「雑音の中で勉強に取り組むことで、集中力がつく」といったメリットがあります。

しかし、実際は子どもが小さなうちしか使わなかったり、スタディスペースをつくったことで、リビングが狭くなったなどとつくって後悔する方も多いです。

わが家の場合はパソコン作業スペース兼用のスタディスペースをつくりました。

現在はデスクトップ型のパソコンを置いており、パソコンの作業スペースとして利用しています。

子どもが利用したい状況になれば、ノートパソコンに替えてスタディスペースとして利用する予定です。

リビング玄関にしなければよかった

玄関とリビングの間に仕切りがなく、ワンルームのような間取りの「リビング玄関」

空間を仕切らないので、開放感がある一方で下記のようなデメリットがあります。

リビング玄関のデメリット

- 玄関からリビングが丸見えになる

- 玄関を開けるたびに外気が入り込む

- 玄関のニオイが気になる

わが家の場合は、冷暖房やプライバシーのことを考えて採用しませんでした。

一般的な家庭の場合はデメリットの方が大きいので、リビング玄関の採用は慎重に検討するようにしましょう。

リビングの後悔ポイント【その他設備編】

窓の外の通行人と目が合う

「明るいリビングにしたい」と窓の数を多く、サイズを大きくしてしまうと通行人と目が合って後悔するような窓になってしまう可能性があります。

目線対策

- 家の外側に人が立つ箇所には窓をつけない

- 窓の高さを変える

- 家の周りに柵をつくる

- 【オススメ】ガラスの種類を型板ガラス(不透明なガラス)にする

わが家の場合は、1階のガラスをほとんど型板ガラスにすることで、目線対策をしています。

ガラスの種類を型板ガラスに変える方法なら、柵をつけるより安価に済みますし、採光量は透明なガラスとさほど変わらないのでオススメです。

窓を大きくしすぎた

窓を大きくすることで、明るく開放的なリビングにすることができます。

しかし、大きな窓には下記のようなデメリットがあります。

大きな窓のデメリット

- 断熱性が落ちる

- 窓の価格が高くなる

- 家具や床などが日焼けする

- 室外から室内の様子が見える

必要以上に窓のサイズを大きくしすぎないことで、家の断熱性能を高めることができるので光熱費を抑えられるコスパの良い住宅にできます。

大きな窓は夏に室温が上がりやすく、冬は室温が下がりやすくなります。

窓の大きさは明るさだけでなく、断熱性能やコスト面に大きく影響してくるので、慎重に検討するようにしましょう。

テレビに光が反射して眩しい

テレビの反対側に窓があると、テレビに光が反射してしまい、日中テレビが見づらい状況になってしまいます。

わが家の場合、窓の位置はテレビの正面を外しましたが、座る位置によっては光が反射してしまいます。

テレビの反対側に位置する窓は位置や高さに注意が必要です。

採光のためにどうしても必要な場合は、カーテンをつけておくのがオススメです。

窓の位置は施工が始まると早めに決まってしまいますので、設計の段階でテレビと窓の位置関係は早めに確認しておくようにしましょう。

必要なコンセントが足りない

新築の後悔として多く聞かれるのがコンセント不足です。

スマートフォンの普及や便利な家電の増加により、住宅に必要なコンセントの数が増えているため、実際に住んでみるとコンセントが足りなかったと後悔する人が増加しています。

リビングに必要なコンセントの例

- スマートフォン充電用

- 空気清浄機用

- 加湿器用

- テレビ用

- エアコン用

- お掃除ロボット用

- コードレス掃除機充電用

- パソコン用

- 小型家電充電用

新築完成後のコンセントの増設は1カ所あたり1~2万円ほどかかるので、新築建築時に多めにつけておくのがオススメです。

わが家の場合、目安となる数の3倍ほどコンセントを設置しました。

使いたいところにコンセントがないと不便な生活になってしまうので、コンセントが不足しないように設置場所を検討しておきましょう。

フロアコンセントから入る外気が冷たい

壁面がなくてもコンセントが取り付けられる便利なフロアコンセント。

フロアコンセントにはコンセントの先を収納する収納型コンセントと押すとコンセントが飛び出すポップアップ型コンセントがあります。

わが家の場合は、ダイニングテーブル下に収納型コンセントを設置したのですが、ここから入る外気が冷たくて後悔しています。

フロアコンセントのデメリット

- 足元に冷たい外気が入り込む

- フロアコンセント内にホコリが溜まる

- フロアコンセントの凹凸が邪魔で、テーブルの椅子に座りづらい

フロアコンセントを検討する際は、ダイニングテーブルの下は避けるのがオススメです。

ダウンライトが足りなかった

リビングのメイン照明として最近では広く普及した「ダウンライト」

天井の中に埋め込まれてスッキリするので、どのような部屋にもマッチしてくれる便利な照明です。

ですが、ダウンライト1つあたりが照らすことができる範囲は限られており、ダウンライトの数や配置を間違えてしまうと薄暗い空間ができてしまいます。

わが家ではスタディスペースの上にダウンライトがなく、薄暗いスペースになってしまいました。

もう一つあればよかったと後悔していますが、追加費用がかかるのと依頼が面倒なので、そのままになっています。

完成後のダウンライトの増設には3万円ほど費用が必要になるので、設計の段階から配置や数には注意しておきましょう。

ダウンライトが眩しい

ダウンライトはシーリングライトと比べ、スポット的に光を照らすため、下から直視するとまぶしく感じます。

まぶしさ対策

- 寝転がる場所の真上を避ける

- 温白色か電球色を選択する

- 調光機能がついたタイプを選択する

ダウンライトには光の色味や明るさを調節できる調光機能がついたタイプと調光機能のついていないタイプの2種類があります。

調光機能のついたタイプの場合はその都度調整できるので、下記のような調整が可能です。

- 赤ちゃんを寝かすシーンでは明るさを落とす

- 手芸など細かい作業をするときには明るさや色味を明るくする

- 集中して作業したいときには明るくする

- リラックスしたい時には明るさを落とす

リビングで過ごす時間はソファーでリラックスしたり、書き物をしたりと様々なシーンがあるので、予算に余裕があるなら、調光機能付きのタイプを検討するのがオススメです。

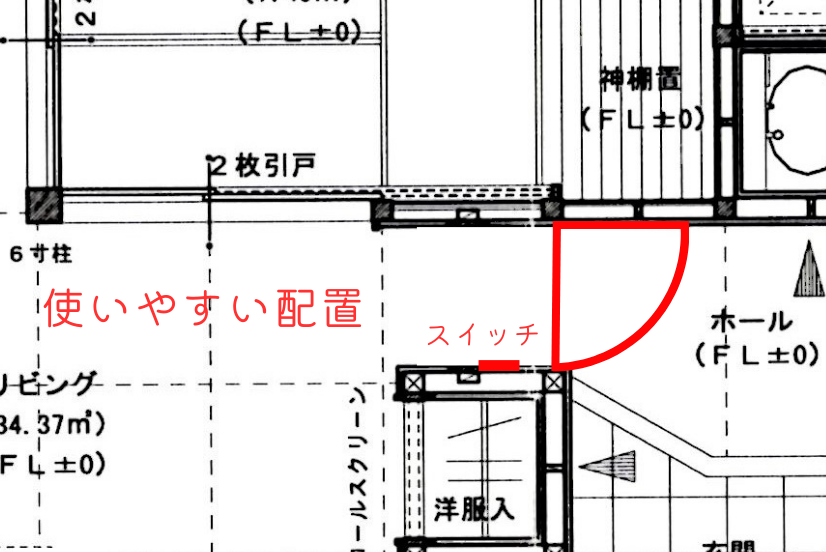

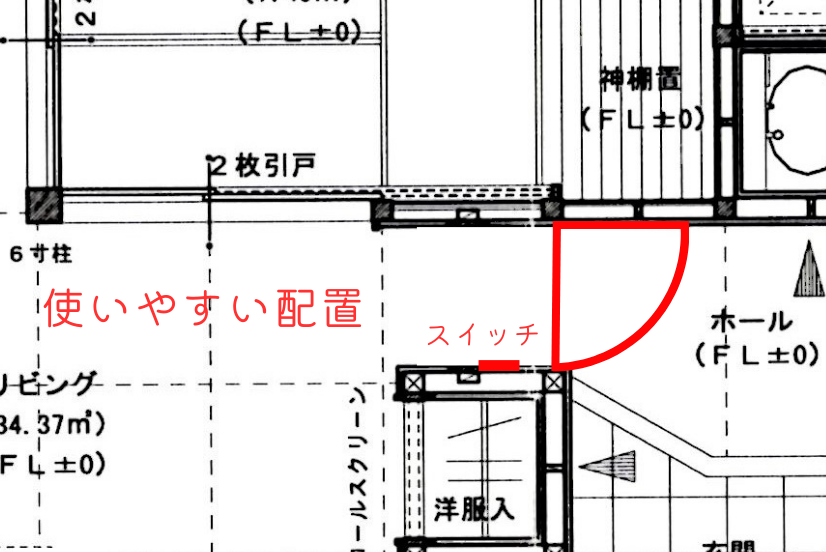

照明のスイッチの数が多い

リビングのメイン照明をダウンライトにする場合、スイッチ1つで操作できる照明をまとめておかないとスイッチの数が増えてしまいます。

スイッチの数が多いと、照明のオンオフが手間になり後悔する要因に。

わが家の場合は、照明のスイッチが8つもあり毎回わずらわしく感じるので、スイッチの数を指定しておけば良かったです。

※1つ(赤いスイッチ)は換気扇用です。

照明のスイッチの数は4個程度にまとめておくのがオススメです。

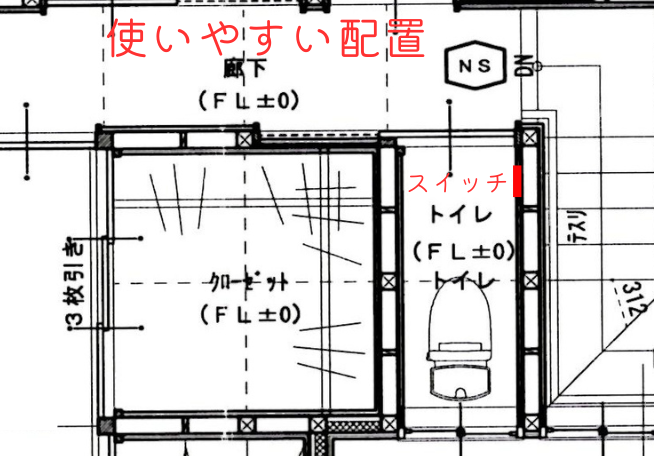

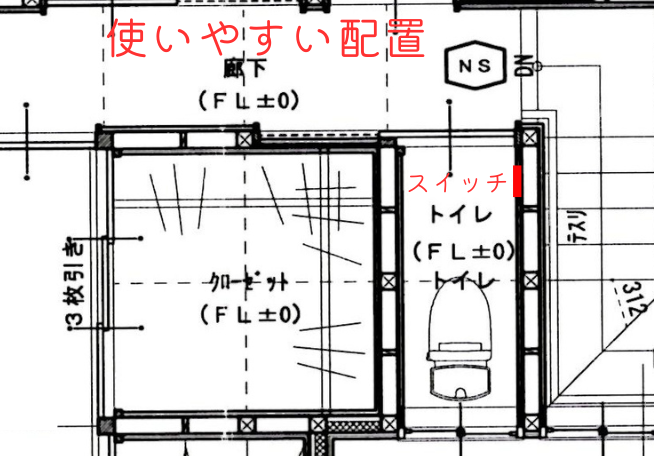

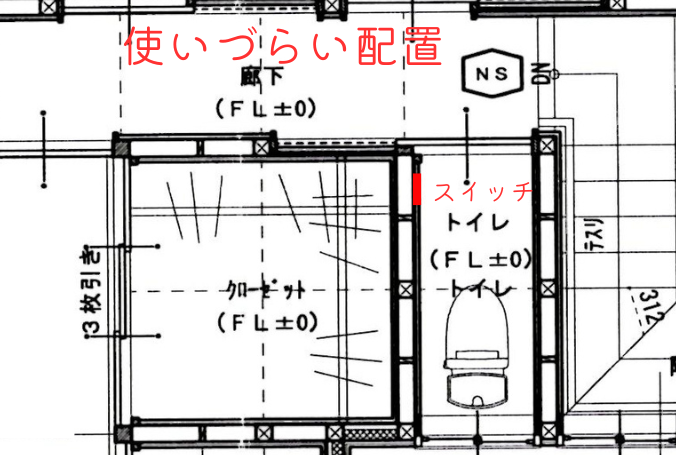

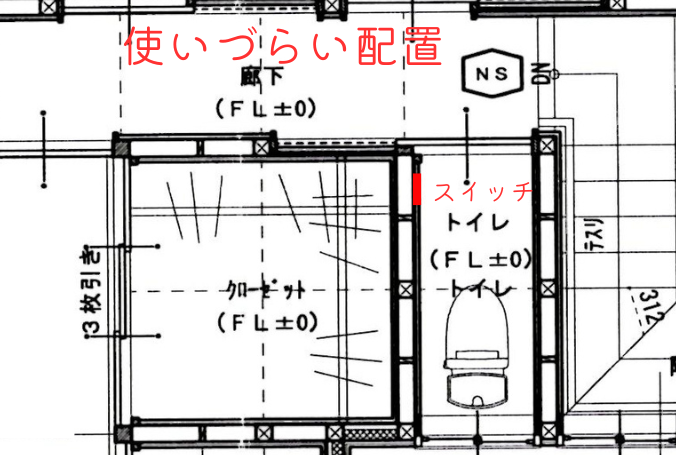

照明のスイッチの位置が押しづらい

リビングの照明のスイッチは家の中でも操作する頻度が高いため、使いづらい配置になってしまうと特に後悔してしまいます。

使いづらいスイッチにしないためには、リビング扉の開閉の向きと照明のスイッチの位置に注意が必要です。

扉が開戸の場合は、扉を収納する側にスイッチがあると、押しづらくなってしまいます。

一方、扉を開く側にスイッチがあるとスムーズにスイッチを操作することができます。

引き戸の場合も同様に収納する側にスイッチがあると、押しづらくなってしまうので、要注意です。

照明のスイッチの位置は図面の作成後でも変更可能なので、既に図面の作成が完了している方も確認してみてください。

床暖房がいらなかった

空気が乾燥することなく、部屋全体を足元から暖めてくれる「床暖房」

住まいのお役立ち情報【LIFULL HOME’S】の実施した「あればよかったと後悔している設備・仕様ランキング」では2位にランクインするほど人気の床暖房ですが、中には住みだしてからいらなかったと後悔する方もいます。

床暖房不要の理由

- エアコンを併用するぐらいならいらなかった

- 素早く部屋を温めることができない

- 光熱費が高くなる

- メンテナンス費用が必要になる

「部屋はすぐに温かくしたい」「設置費用や光熱費が高くなるのは嫌」という方には床暖房は不向きな暖房設備です。

わが家の場合は設置費用や光熱費のことを考えて、設置しませんでした。

暖房の重要度は住む地域によって大きく異なるので、生活スタイルと必要なコスト面も考えて総合的に検討するようにしましょう。

巾木の色が部屋に合っていない

巾木とは床と壁の接する部分に取り付ける板のようなもので、物をぶつけて壁紙が傷つかないようにするために、役立ちます。

巾木の色やサイズは様々な種類があり、特に「色」を適当に決めてしまっては部屋の雰囲気が壊れてしまい後悔してしまいます。

巾木の色を床の色に合わせる

床の色に合わせると床が広く感じ、狭い部屋をより広く見せられます。

巾木の色を壁の色に合わせる

壁の色に合わせるとシンプルですっきりした印象になります。

巾木の色をアクセントとして使う

壁と床の区分けをはっきりさせるので、お部屋全体が引き締まって見え、巾木が太いほどアクセントとしての効果を発揮します。

わが家の場合は、白い木製の巾木(3㎝)を採用しました。

天井の壁紙は一般的に白い壁紙を使用するので、白く小さな巾木はアクセントクロスの邪魔にならないので、オススメです。

※一般的には巾木は6㎝を採用することが多いです。

部屋の雰囲気に合わせたカラーやサイズを選ぶようにしましょう。

壁紙がすぐに傷んでしまう

リビングは家族が過ごす時間が長い分、壁紙が傷みやすい場所です。

特に小さな子どもがいる家庭では、子どもが物を投げたり、ぶつけたりすることシーンは多くあります。

そのようなリビングで通常の壁紙を選択してしまうと、すぐに壁紙が傷んでしまい後悔してしまいます。

壁紙の傷み対策

- 壁に腰板を施工する

- 壁紙保護シートを張る

- 【オススメ】高耐久性の壁紙を採用する

わが家では高耐久性壁紙を家全体に採用しました。

住んで2年以上になりましたが、壁紙の傷みはほとんどなく、採用して大満足しています。

壁紙の傷みは家全体の印象に影響しますので、壁紙は耐久性の高いものがオススメです。

【新築壁紙選び】これ一択!スーパー耐久性壁紙がオススメすぎる4つの理由!

まとめ:みんなの後悔を活かして、理想的なマイホームを手に入れよう

リビングは家族で過ごす時間が長い分、最も後悔のないようにしたい間取りです。

後悔のないリビングにするためには、既に新築を建てた人の後悔ポイントを自分の家づくりに活かすのが重要です。

みんなのリビングの後悔

是非参考にしていただき、後悔のない理想のリビングを手に入れてみてください。

コメント